当AI定制珠宝与百年金匠技艺碰撞,当元宇宙联名款唤醒童年味觉记忆,上海的老字号正以数字化转型为笔,书写着“百年潮牌”的新故事。这个夏天,上海海洋大学暑期社会实践团队踏上了一场特别的“寻新之旅”——他们走进南京路的老字号门店,对话品牌经营者与消费者,用问卷调研与深度访谈,解码这些承载着海派记忆的品牌如何突破时光壁垒,在数字时代焕发新生。

用数据勾勒老字号的“年轻画像”

“老字号在年轻人心中是什么模样?他们的创新能打动Z世代吗?”带着这些疑问,上海海洋大学实践团队在指导老师郑久华的协助下,精心设计了《上海老字号品牌消费与认知》调查问卷,内容涵盖品牌认知、消费动机、改进期待等核心维度。团队成员兵分多路,通过线上线下结合的方式采集到333份有效样本,用第一手数据描绘出老字号的消费市场新图景。

调研数据显示,女性受访者占比高于男性,18-30岁的年轻群体成为参与主力。这一群体对老字号的整体印象以“产品可靠”为主,但“购买频率较低”成为普遍现象;值得关注的是,“产品创新”被列为最需改进的方向,而“品牌历史”仍是核心购买动机——传统与现代的碰撞,在数据中清晰可见。

“我们希望通过数据找到老字号转型的‘痛点’与‘痒点’。”实践团队成员顾家玉表示,在系统整理分析问卷数据、结合访谈成果后,团队已形成完整调研论文,为理解老字号的创新之路提供了扎实的实证支撑。

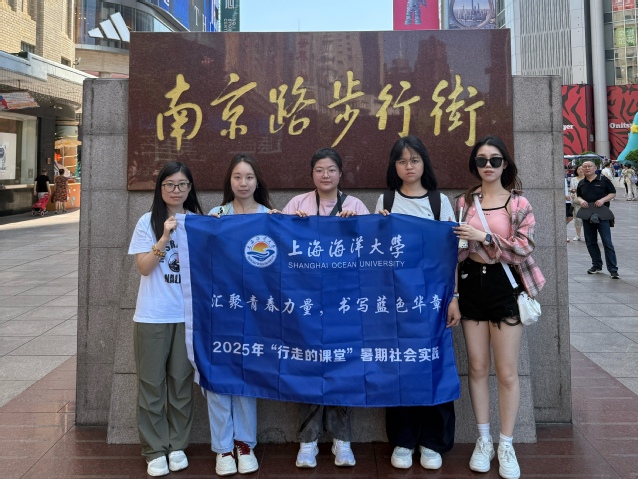

实地探访:在南京路读懂老字号的“新老对话”

7月5日,上海海洋大学实践团队齐聚南京路步行街,开启了“走进老字号”的线下调研之旅。从沈大成的糕团香气到大白兔的甜蜜记忆,从新雅饭店的本帮味道到街头消费者的真实反馈,团队成员用镜头记录变迁,用对话探寻本质。

“老师傅教我们做青团时说,糯米粉的湿度要靠手感把控,但年轻人更喜欢芝士馅的新奇。”在沈大成门店,实践团队看到了传统与创新的奇妙共存:1875年创立的品牌既坚守着青团、条头糕的古法工艺,又推出了咸蛋黄肉松青团、《原神》联名月饼等爆款。团队采访发现,游客消费者更青睐“线下体验+顺丰到家”的模式。

“抖音直播里的文创周边比奶糖还抢镜。”大白兔店长的介绍,让团队成员感受到老字号的“流量密码”。实践团队注意到,这家国民品牌不仅在城隍庙打造打卡地标,更通过小红书、微信私域构建起年轻社群,甚至推出NFT数字藏品,让“大白兔”从零食升级为社交符号。

在新雅饭店,实践团队了解到,这家百年餐饮品牌正以“季节限定+零售化”破局:腌笃鲜粽单月售20万只,预制菜进驻盒马,线上销量占比持续攀升。“年轻人没空下厨,却想吃正宗本帮菜,所以我们的产品销量好。”门店负责人的话,道出了老字号对现代生活场景的适配。

调研洞见:老字号转型的挑战与突围路径

通过数据分析与访谈整理,上海海洋大学实践团队总结出老字号转型的核心命题:多数消费者认可老字号的“可靠基因”,但期待更多创新;购买动机仍以情怀为主,如何将认知转化为高频消费,成为关键。

团队进一步提出六大发展路径:打造沉浸式消费场景、深化科技融合、布局全球供应链、践行可持续发展、构建跨界联盟、推动代际传承创新。“真正的传承不是守旧,而是让老品牌会说年轻人的语言。”实践团队在调研报告中写道。

这个夏天,上海海洋大学学子用脚步丈量老字号的数字化之路,既看到了沈大成糕团里的匠心坚守,也见证了大白兔奶糖的潮玩蜕变。他们的调研不仅是一次学术实践,更是一场青春与传统的对话——当Z世代用数字思维解读老字号,当百年品牌用创新回应时代,海派文化的基因正在这场碰撞中焕发新的生命力。

正如实践团队成员所说:“老字号的年轻化,不仅是商业创新,更是文化自信的表达。我们期待看到更多‘百年老店’变成‘百年潮牌’,让上海的城市记忆永远鲜活。”这场暑期社会实践,也让学子们深刻体会到:传统与现代从不是对立面,在创新中传承,才是文化生生不息的密码。

(撰稿:顾家玉 摄影:顾家玉 张珂晗 马筝 沈佳琪 丁欣怡)