当夕阳为上海金山区山阳镇金山嘴渔村披上金纱,青石板路旁,昔日的渔船轰鸣已被游客的谈笑取代。这座拥有600余年历史的渔港,正经历“靠海吃海”到“文旅兴村”的深刻蜕变。近日,上海海洋大学海洋生物资源与管理学院暑期社会实践的师生们深入渔村,解码其如何在生态保护的背景下,为退捕渔民绘就新生蓝图,谱写文旅融合新篇章。

老渔港的新生:一本村志里的时代变迁

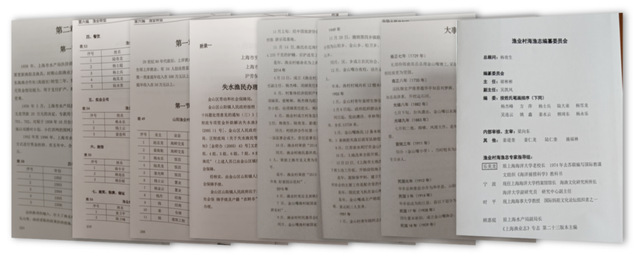

调研首站,队员们走进了金山区山阳镇渔业村村民委员会。吴凯凤委员热情接待并赠予团队由村委组织编写的《渔业村海渔志》。该书由上海海洋大学老校长乐美龙等专家指导,系统梳理了1949年至2015年渔业村从渔船私有化到产业转型的完整历程,为调研提供了珍贵一手史料。

随后,吴凯凤委员在游客接待中心大厅接受访谈,介绍了村庄转型背景,渔船回收补贴按马力计算,渔具等也有相应回收补贴,金额不多且主要给到船主。政策执行整体顺利。渔民上岸后需自主就业,保安、环卫工、景区展馆看馆等岗位中均有渔民身影,其中景区展馆优先考虑本村高龄村民,帮他们解决就业问题。

从船老大到说书人:老街巷里的转型群像

午后,村委姚鑫委员带领调研队深入渔村街巷。青石板路旁,“海智汇文创园”的现代设计与“非遗+集市”的传统韵味交相辉映,300米长的“渔民画长廊”里,纯手工打磨的“舢板船”与“马利牌画材”展览体验馆相映成趣,构成了传统与现代交融的文化景观。

17岁便下海捕鱼的戚永奎老先生,当了十多年船老大。他展示的捕鱼日志记载,上世纪80年代一次出海收入远超工厂工人工资。1991年,他自费4.8万元造船,依靠政府柴油补贴与两位渔民共同出海。18年后船报废,因成本攀升,近59岁的他上岸靠镇保生活。他曾最远到过台湾边,北到山东北海,东到济州岛,去闽中渔场等地捕鱼,还珍藏着详细记录每次出海时间、地点、捕获鱼类种类和数量的捕鱼日志,闲暇时会到文创园为游客讲述渔港故事,从“捕鱼能手”转型为讲故事的“说书人”。

82岁的姜品云老人,是“金山嘴渔村传统非遗技艺传承人”。1982年至2002年担任村造船厂厂长,是当地最后一位掌握传统木帆船榫卯工艺的造船师。渔村博物馆里的舢板船、木帆船皆出自他手。2000年后木帆船退出历史舞台,他应旅游开发需求,转而精心制作渔船模型、打捞工具模型,按件获得补贴。如今因年事已高无力制作,且无徒弟传承,手艺面临失传。老人郑重承诺愿免费传授技艺,这份执着是渔民在转型中坚守自身价值的动人写照,也引发了队员们对如何传承珍贵渔业文化的深思。

傍晚,调研队走访了金山嘴海鲜一条街。沿街20余家餐馆中,不少由失水渔民开办,“天桥饭店”等老字号已成网红打卡地。调研队分析,金山嘴模式的核心是将“渔业资源”转化为“文化资本”:以地道“海鲜美食”吸引客流,用原生态“渔民文化”提升体验,借“文创产品”延伸价值链条。这种“三位一体”模式,既严格遵守了生态保护规定,又为渔民开辟了可持续的生计。

实地走访后,队员们结合所见所闻提出思考:金山嘴的文旅融合经验值得借鉴,但需针对当前困境(如填海影响、设施维护)寻求破解之道,提升吸引力。同时,各地情况不同,帮扶退捕渔民方案需“量身定制”,尤其要关注如何吸引青年力量参与生态保护和渔业转型。队员们认为,实现生态保护与渔民民生发展的平衡,关键在于找到因地制宜的路径,兼顾法理底线与人文关怀。建议利用新媒体广泛传播金山嘴独特的渔业文化和转型机遇,并与高校合作设立实习实训项目,让更多年轻人感受渔村魅力,投身其未来发展。

暮色四合,渔港灯火渐次亮起,仿佛为古老的村落注入了新的活力。此次金山嘴之行,让上海海洋大学的学子们深刻体会到政策法规的“刚性”与民生关怀的“温度”如何辩证统一。他们深知,生态保护与渔民发展的平衡需要因地制宜的智慧和持之以恒的努力。正如《渔业村海渔志》所承载的历史启示,真正的发展史诗由脚踏实地的调研者共同书写。调研之路仍在延伸,青年智慧将持续为探寻更优的平衡之道贡献力量。

(撰稿:陶丹妮 李晨曦 摄影:马雨静)