百年海大走过风风雨雨,始终与祖国同呼吸共命运。新中国成立以来,学校秉持“渔界所至,海权所在”的创校初心,始终坚持“把论文写在世界的大洋大海和祖国的江河湖泊上”,在科研、教学、育人、社会服务等方面都取得了令人瞩目的成就。站在新时代的新起点,让我们共同回顾70年来,海大历史上那些令人难忘的“第一”。

1952年,中国第一所水产本科高校。

上海水产学院校门

上海水产学院第一届本科生合影

1952年,中国第一个水产生物本科专业。

1953年,黄琪琰编写《鱼病学》讲义,于1954年首次开设鱼病学课程。

1956年在国内高校中率先设置鱼类学与水产资源本科专业,学制四年,培养目标为具有水生生物学基础、鱼类学和水产资源基础理论,掌握鱼类数量变动、鱼群侦查、鱼类洄游与行为等生物学调查研究能力的高级科技人才。1960年更名为水产资源专业,1978年更名为海洋渔业资源专业,1986年更名为渔业资源专业,1990年更名为渔业资源与渔政管理专业,培养目标为培养具有渔业资源研究、开发与渔政管理能力的复合型应用人才。1998年分别被海洋渔业科学与技术、农业资源与环境两专业覆盖。

1957年,海洋渔业系无线电教研室主任施彬教授和助手一起与上海海洋渔业公司协同攻关,研制出我国第一台垂直式大功率鱼群探测仪,经生产试验,效果良好,该成果获1962年国务院新成果产品二等奖。

1958年,学校编制完成中国第一本《渔捞海图》(由王贻观教授负责),这是全国海洋普查和吕四小黄鱼渔汛调查的重要成果。

1958年,由王以康编撰的《鱼类学讲义》和《鱼类分类学》,经有关教师整理,分别由上海科学技术出版社和上海科技卫生出版社出版。《鱼类学讲义》是中国第一部本科生鱼类学教材。

1959年2月,学校赛艇队参加上海市第一届赛艇对抗赛,获得男子四人艇2000米、男子八人艇2000米、女子双人艇1000米三项第一名。

学校赛艇队参加上海市第一届赛艇对抗赛

1959年10月,由张友声主持,上海水产学院和黄海水产研究所共同承担的国家科学发展规划课题“全国海洋渔具调查研究”完成,后编撰出版中国第一部《中国海洋渔具调查报告》。

1960年7月,陆桂、缪学祖、苏锦祥、赵长春、王幼槐等完成长江干流(九江段)及其支流(赣江)家鱼产卵场调查。

1960年8月,朱元鼎出版专著《中国软骨鱼类志》,系中国第一部软骨鱼类志。

1960年,陆桂、钟展烈、赵长春等完成钱塘江鱼类和渔业调查及钱塘江鲥鱼调查,系中国第一次。

1961年,张友声、乐美龙等编撰的中国第一本《渔具理论和捕鱼技术》出版。

1961-1962年,学校主编的第一批全国水产高等院校统编教材

序号 | 教材名称 | 编者 | 出版社 | 出版 年份 |

1 | 渔具材料与工艺学 | 姜在泽、徐森林 | 上海科学技术出版社 | 1961 |

2 | 渔具材料工艺学实验实习指导 | 姜在泽、徐森林 | 上海科学技术出版社 | 1961 |

3 | 渔具理论与捕鱼技术㈠ | 乐美龙 | 农业出版社 | 1961 |

4 | 渔具理论与捕鱼技术㈡ | 张友声、乐美龙、张荫乔、于本楷、沈宝桢等 | 农业出版社 | 1961 |

5 | 渔具理论与捕鱼技术㈢ | 张友声、于本楷、沈宝桢等 | 农业出版社 | 1961 |

6 | 水产资源学 | 王贻观、林新濯、王尧耕、邱望春 | 农业出版社 | 1961 |

7 | 鱼群探测仪 | 施 彬、杨立威、顾浩年 | 农业出版社 | 1961 |

8 | 鱼群侦察技术 | 顾嗣明 | 农业出版社 | 1962 |

9 | 捕鱼机械与设备 | 黄永萌、胡鹤永、侯恩溢(山东海洋学院) | 农业出版社 | 1961 |

10 | 航海技术 | 林焕章、张家农等 | 农业出版社 | 1961 |

11 | 养殖土木工程 | 张丹如、俞之江、任庚福 | 农业出版社 | 1961 |

12 | 鱼类学(上) | 孟庆闻、缪学祖、张菡初、苏锦祥 | 农业出版社 | 1961 |

13 | 鱼类学(下) | 孟庆闻、缪学祖、苏锦祥、俞泰济、刘铭 | 农业出版社 | 1962 |

14 | 池塘养鱼学 | 谭玉钧、雷慧僧、李元善、姜仁良、施正峰 | 农业出版社 | 1961 |

15 | 水生生物学 | 王嘉宇 | 农业出版社 | 1961 |

16 | 鱼类生理学 | 王义强、张瑛瑛、郑镇安 | 农业出版社 | 1961 |

17 | 鱼病学 | 黄琪琰、唐士良 | 农业出版社 | 1961 |

18 | 藻类养殖学 | 王素娟(第二主编) | 农业出版社 | 1961 |

19 | 水产动物胚胎学 | 王瑞霞(第二主编) | 农业出版社 | 1961 |

20 | 水产食品加工工艺学(交流讲义) | 骆肇荛、纪家笙 | 农业出版社 | 1961 |

21 | 水产品综合利用工艺学 | 黄志斌 | 农业出版社 | 1961 |

22 | 水产品冷藏工艺学 | 冯志哲、张伟民 | 农业出版社 | 1961 |

23 | 罐头食品工艺学 | 王刚、程郁周、徐毓芬、李雅飞、杨运华 | 上海科学技术出版社 | 1961 |

24 | 制冷技术 | 翁斯鑑、冯志哲、徐世琼、王锡珩、张伟民、李松寿 | 农业出版社 | 1961 |

25 | 水产加工机械与设备 | 孙世昌、徐文达 | 农业出版社 | 1961 |

26 | 微生物学 | 宋德芳、柳传吉、孙其焕、许为群、李芳兰 | 农业出版社 | 1963 |

1962年4月-6月,受水产部委托,上海水产学院苏锦祥与长江水产研究所张兴忠赴古巴,接运古巴政府赠送中国的牛蛙种蛙300余只。(6月30日的《人民日报》《光明日报》等均在重要版面刊发新华社消息,后被称为中古“牛蛙”外交。)这是中国历史上第一批牛蛙。

《人民日报》《新民晚报》关于牛蛙落户中国的报道

1963年,朱元鼎主编,《东海鱼类志》(1963,科学出版社,罗云林、伍汉霖、金鑫波、许成玉、王幼槐参编),系中国第一部东海鱼类志书。

1965年5月,上海水产学院太湖渔业资源调查与增殖试验组向东太湖投放镜鲤、红鲤、高背鲤夏花500万尾,开太湖鱼类大规模人工放流之先河。

1974年5月,学校承担的农林部部属科研项目河鳗人工繁殖研究,孵出河鳗仔鱼数十万尾,最长存活期达15天,系国内首次

。

1978年,伍汉霖、金鑫波等编著的《中国有毒鱼类和药用鱼类》出版,是中国第一部全面系统介绍250余种有毒和药用鱼类的专著。

1979年9月,联合国粮农组织在厦门水产学院上海军工路校区举办水产资源评估培训班,系国内首次,著名水产资源专家高伦等4位专家来校讲学。另有东京水产大学井上实、川岛和幸、铃木康策、小嶋秩夫等4位教授来校分别讲授鱼类行为学、远洋渔业、罐头食品工艺、食品冷冻工艺4门课程。

联合国粮农组织举办的水产资源评估培训班上欢送川岛和幸

1981年,骆启荣,中国上海遗体捐献第一人。

1984年4月,成立中国第一个渔业经济与管理系及渔业经济管理专科专业。

1985年,中国第一所参加远洋渔业开创事业的高校。

1987年,我校学生首赴西非欢送仪式

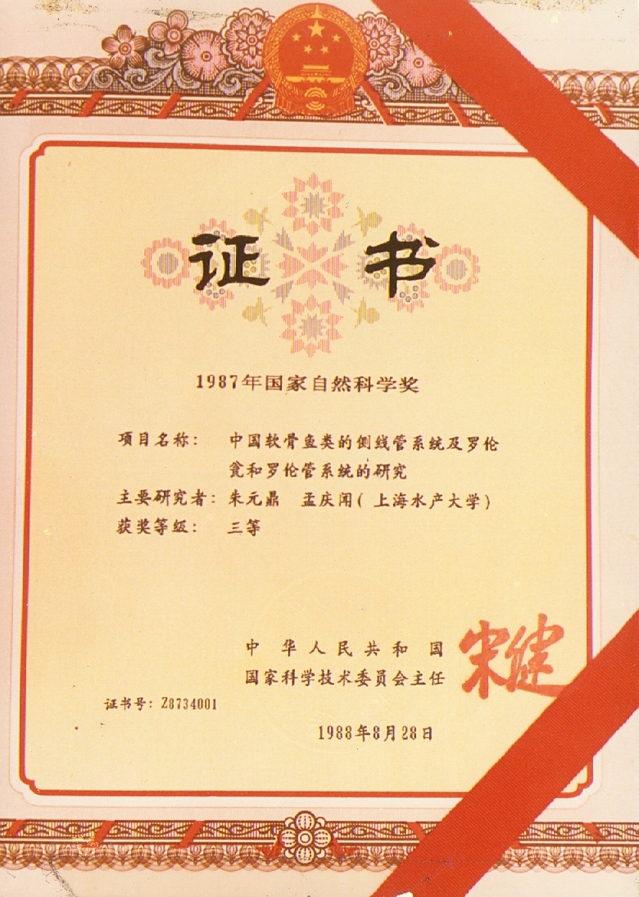

1987年3月,朱元鼎与孟庆闻的专著《中国软骨鱼类的侧线管系统以及罗伦瓮和罗伦管系统的研究》获国家自然科学奖三等奖。这是中国第一部获得国家自然科学奖的软骨鱼类研究专著。

1987年,朱元鼎、孟庆闻国家自然科学三等奖获奖证书

1988年7月,王瑞霞、张毓人等用光学显微镜和电子显微镜观察青、草、鲢、鳙、鲂受精生物学的研究项目,获国家科技进步奖三等奖。拍摄了第一批揭示青、草、鲢、鳙、鲂精卵受精瞬间的系列电子显微镜照片。

1989年7月,学校实习调查船“浦苓”号赴日本海前苏联专属经济区海域进行太平洋褶柔鱼光诱钓捕试验成功,正式开启中国远洋光诱鱿钓渔业序幕。1990年6月以“浦苓”号为首,舟山海洋渔业公司等生产渔船组成第一支鱿钓船队前往日本海,获得生产性捕捞作业和渔场调查等成功。由此,鱿钓作业海域不断拓展,从日本海延伸到北太平洋公海(1993年开始)、新西兰周边海域(1995年开始)、西南大西洋海域(1996年开始)、秘鲁外海(2000年开始)、印度洋西北海域(2003年开始)、智利外海(2006年开始)等海域,覆盖到三大洋8大海域,捕捞对象达5个种类,形成了大规模专业化的远洋鱿钓作业船队,鱿钓船达400~500艘、年产近35~40万吨,分别约占我国远洋渔船总数的1/3和远洋渔业总产量的25%以上,成为我国远洋渔业的重要力量。

我校实习调查船“浦苓”号

1994年,王素娟等出版专著《中国经济海藻超微结构的研究》,于1997年获农业部科技进步奖二等奖、华东地区优秀出版图书一等奖。这是中国第一部揭示海藻超微结构的专著。

王素娟(右三)在舟山虾寺检查海带生长情况

1997年12月,由周应祺、黄硕琳、崔建章、季星辉、王尧耕等主持完成的海洋渔业专业的教学改革与实践课题,获国家级教学成果奖一等奖。这是中国的海洋渔业专业获得的第一个国家级教学成果奖。

1997年,国家级教学成果一等奖获得者崔建章、王尧耕、周应祺、黄硕林、季星辉教授

1997年底,承接上海绿全果蔬贮藏有限公司500吨果蔬气调库的研究设计,该冷库1999年9月竣工,这是上海市第一座气调冷库。

我校制冷专业学生实习场景

1998年农业部批准在上海水产大学建设农业部渔业动植物病原库,在基本建设方面国家先后拨款2000余万元,学校自行筹措经费1000余万元。2007年,国家发改委在下达动物防疫体系建设项目中将其更名为国家水生动物病原库,系中国和亚洲第一个,也是唯一一个水产培养物保藏机构。

国家水生动物病原库

2001年1月16日,通过上海市农委组织的鉴定委员会鉴定,学校李思发教授率领的研究小组历时15年,成功培育出团头鲂“浦江一号”,从而使上海拥有了第一个鱼类良种。2004年 李思发主持的团头鲂良种选育与开发利用——“浦江1号”项目,获2004年度国家科技进步奖二等奖。

2004年,由孙满昌主编,张健副主编,许柳雄、钱卫国、叶旭昌等参编的专著《渔具渔法选择性》,由中国农业出版社出版,系中国渔具渔法选择性方面的第一部专著。

2005年,全国第一位捕捞学博士毕业。

2006年,学校鱼类学课程被评为全国第一门国家级水产类本科精品课程,实现学校创建国家级精品课程“零”的突破。

2007年,主编出版《水产词典》,系第一部水产专业辞书。

2008年,李思发教授荣获GAA(全球水产养殖联盟)终身成就奖。这是GAA开创10多年以来,授予GAA终身成就奖的第四人,也是第一位华人。2008年,在韩国釜山召开的世界水产养殖大会上,李思发教授被授予世界水产养殖学会终身成就奖。这是世界水产养殖学会1969年首次授奖以来,中国大陆水产科技工作者第一次获此殊荣。

李思发教授荣获GAA(全球水产养殖联盟)终身成就奖

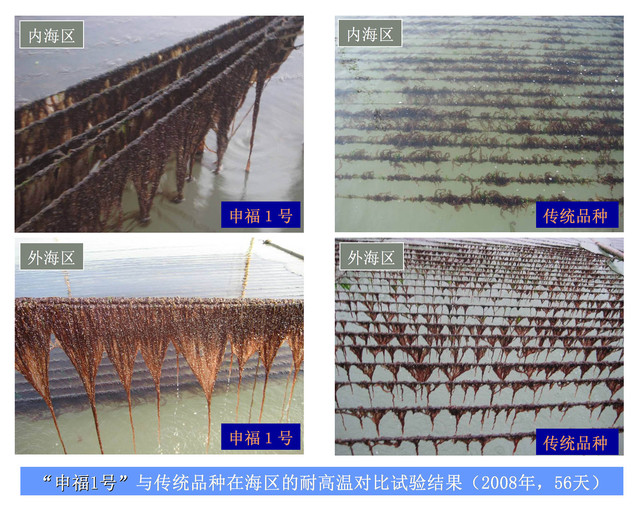

2010-2011年,严兴洪研发的坛紫菜“申福1号”获得2010年度上海市科技进步一等奖、2011年度国家科技进步二等奖(第一完成单位),系中国第一个具有自主知识产权的紫菜良种。

“申福1号”系中国第一个具有自主知识产权的紫菜良种

2011年10月15日,学校与台湾省苗栗县签署《中华绒螯蟹养殖科技合作协议》,成为大陆第一所成功向宝岛台湾输送农业技术的高校。

2011年12月29日,学校的远洋渔业工程技术中心经科学技术部批准为国家远洋渔业工程技术研究中心。这是中国第一个国家远洋渔业工程技术研究中心。

2013年2月27日,经台湾苗栗县府县务会议审议通过,授予上海海洋大学副教授王春博士荣誉县民称号。台湾苗栗县县长刘政鸿、副县长林久翔、秘书长叶志航向王春颁发《苗栗县荣誉县民证》,永志感念。王春博士长期驻守苗栗,勤恳尽力辅导该县大闸蟹养殖有成,成为大陆人士获得台湾荣誉县民证的第一人。

王春博士成为大陆人士获得台湾荣誉县民证的第一人

2015年12月,中国第一本渔业英文学术期刊《Aquaculture and Fisheries》创刊。

2017年10月30日,我校远洋渔业资源调查船“淞航”号正式建成交付,为国内首艘远洋渔业资源调查船。

远洋渔业资源调查船“淞航”号

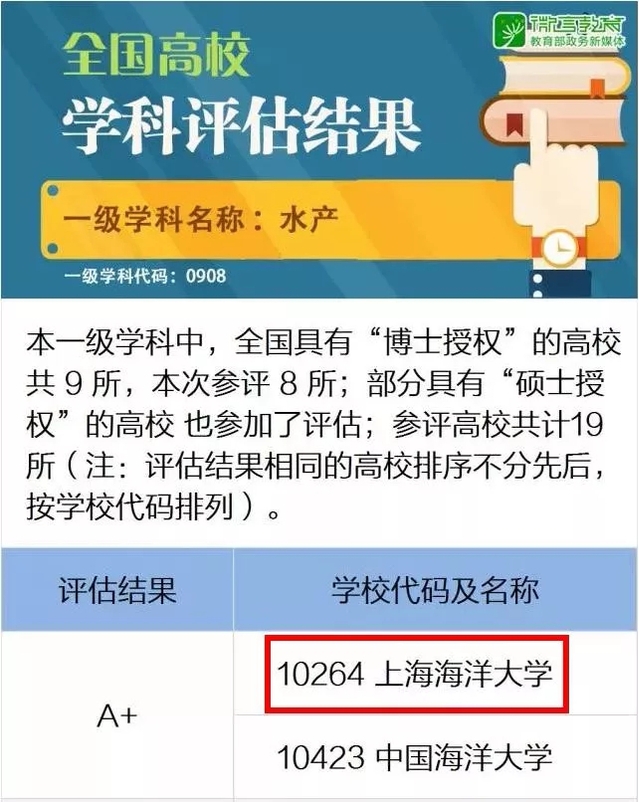

2017年12月28日,全国第四轮学科评估中水产学科获A+(并列全国第一)。

2019年6月12日,我校船舶压载水检测实验室获美国海岸警卫队(USCG)实验室认可资质,为我国首个,标志着上海海洋大学船舶压载水检测实验室迈入国际一流的压载水实验室行列。

船舶压载水检测实验室获美国海岸警卫队(USCG)实验室认可资质