1985年中国派出了第一批船队到西非,标志着中国的远洋渔业开始。当时全国海洋渔业公司缺乏既能远洋领航,又能与国外进行必要的交涉和指导海上生产的人才。为此,我校有计划派出有关教师,参加远洋渔业生产技术指导工作;有计划派出即将毕业的本科生上远洋渔船参加生产实践,1985年3日首批13艘远洋渔船出航时,学校成功地派出了季星辉老师参加了领航组出航。

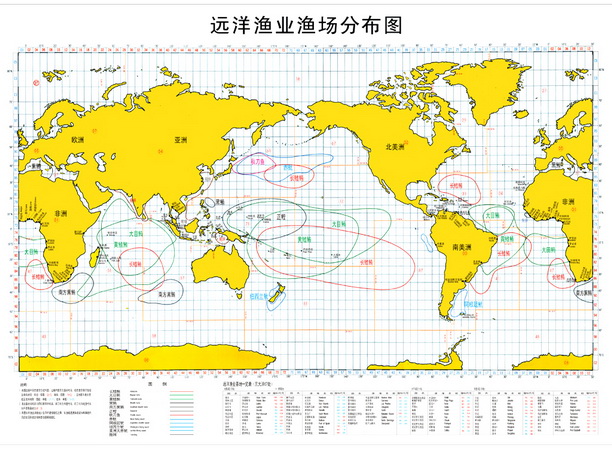

我校足迹遍及世界30多个渔场

1985年我国第一支远洋捕鱼船队赴中东大西洋开发西非近海渔场时,我校即派出专业教师负责生产技术工作,之后不断派出教师参与中东大西洋渔场开发的规划和生产技术指导,并派学生随船进行实践,有力地拓宽了西非远洋渔业的作业范围,从摩洛哥一直南下到安哥拉等国的近海水域,向北曾发展到地中海。

原农业渔业部部长林乎加为首批远洋船队送行

1987年学生首赴西非欢送仪式

1987年学生首赴西非欢送仪式

1985年以来,我校持续不断地派出教师和学生,到我国远洋渔业实际生产中开展远洋渔业科研与实践。20年来,先后派出教师、学生350多人次,作为技术骨干在大西洋、太平洋、印度洋和南极附近海域直接参与开发了30多个远洋渔业渔场。在实践中,造就了一批国内外渔业界有重要影响的专家、教授和学术骨干,发表远洋渔业学术论文160多篇,获得省部级以上科研、教学成果奖11项,培养了从事远洋渔业研究的硕士和博士研究生20多人。所取得的科研技术成果为我国远洋渔业的发展提供了强大的技术支撑,为维护我国的海洋渔业权益做出了重大贡献。

海洋学院老师在船上

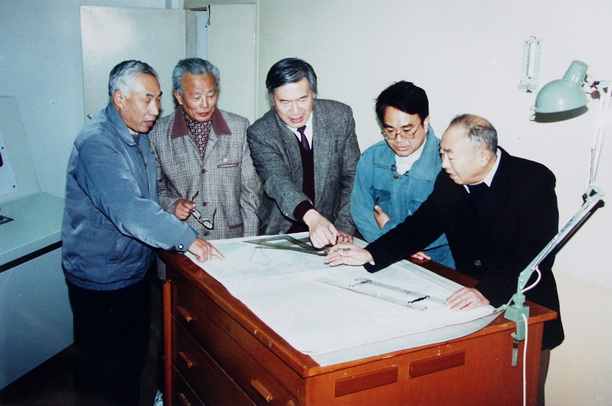

1997年国家级教学成果一等奖获得者崔建章、王尧耕、周应祺、黄硕林、季星辉教授

2006年6月15日钱卫国博士在智利外海

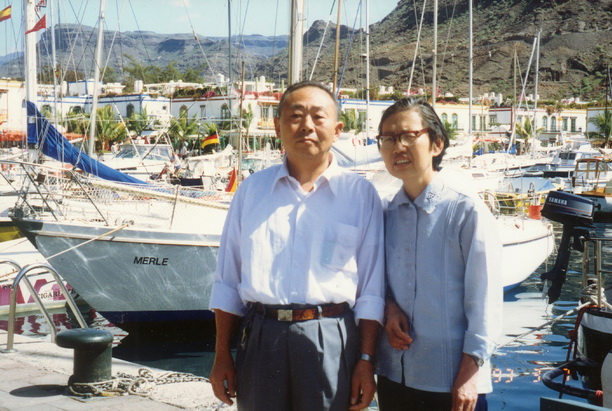

2007年11月3日,原校长乐美龙与原农业部副部长张延喜合影

许柳雄在佛得角

叶旭昌副教授捕获金枪鱼

戴小杰教授工作场景

迄今为止,我校已向中国水产总公司等的远洋船队派遣学生19批215名。其中海洋渔业专业156名、轮机管理专业47名、渔业资源专业9名、航海驾驶专科3名。去过远洋渔业的学生在外语、航海、港口业务、鱼货保鲜、渔业经营等知识和技能上得到了长足的进步,并在这种艰苦的工作环境锻炼了这些学生的意志,成为他们终生受益的宝贵财富。

上世纪80年代海渔系学生进行海上实习

上世纪80年代海渔系学生进行海上实习

学生海上实习

学生海上作业

学生海上实习

季星辉教授,我国远洋渔业事业的开拓者之一,著名远洋渔业专家,原西非远洋船队技术总指挥,为我国西非远洋渔业事业做出重要贡献。1985年应中国水产总公司之邀,随同渔业船队前往大西洋,三战西非,经艰苦努力,成功开辟大西洋和印度洋渔场。但妻子却因长期思念患上严重抑郁症,随船出征西非时又身患急性阑尾炎因语言障碍无法及时就医而辞世。

潘迎捷校长看望季星辉

国家一级作家霍达采访季星辉

季星辉与我校老师合影

季星辉与夫人在西非

季星辉指导学生实习

1993年,我国建立第一支大西洋公海金枪鱼延绳钓渔业船队时,我校教师就直接参与了试捕工作。之后,我校教师持续开展金枪鱼类资源的调查研究和渔场开发。目前正在承担印度洋和中西太平洋金枪鱼资源调查研究和渔场开发的任务。

2010年度许柳雄教授等参与完成的“大洋金枪鱼资源开发关键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖

金枪鱼延绳钓示意图

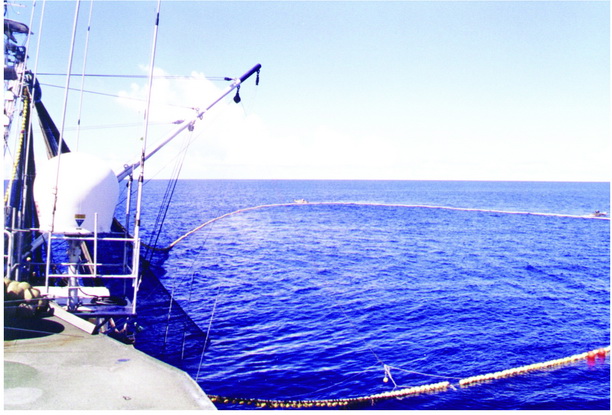

金枪鱼围网

捕获的金枪鱼

金枪鱼钓

金枪鱼围网

中国鱿钓事业先驱。我校一批教师长期从事海洋渔业资源开发和管理的教学和研究工作。

在印度洋进行鸢乌贼资源专项科学调查

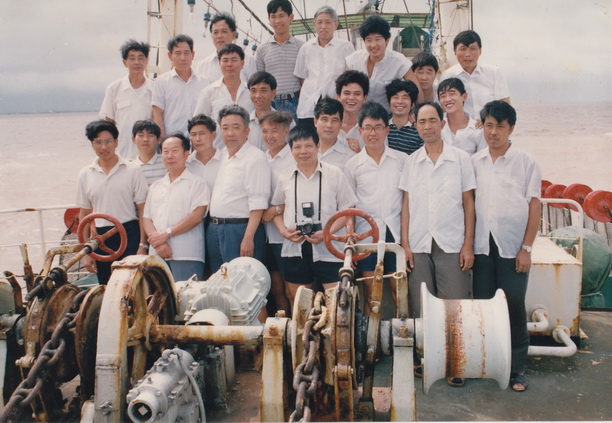

1989年7-9月在日本海俄国渔业经济管辖区进行柔鱼试捕调查试捕时的集体合影

90年鱿鱼钓作业总结会

海上作业

王尧耕教授从事海洋渔业资源开发和管理的教学和研究工作长达48年。1989年带领“蒲龄号”探捕船到日本海进行鱿鱼探捕,并逐步扩大到北太平洋、西南大西洋和秘鲁外海,开创了我国鱿钓渔业,为远洋渔业做出重要贡献。王尧耕教授因为成绩卓著、贡献突出,获得多项国家级、省部级荣誉。近50年的教育生涯,王尧耕教授培养和锻炼了一支具有高学历、高素质、高效率颇具实力的科研团队。2009年荣获中国航海教育贡献奖。

1994年8月11日-王尧耕教授在捕鱼船上开展科研工作

1996年9月26日中国第一对远洋专业鱿钓船(中水一号、二号)交付出航仪式

1999年7月王尧耕教授筹备农业部成立鱿钓工作组成立大会

2009年王尧耕教授获中国航海教育贡献奖,与农业部副部长牛盾等合影

“浦苓号”(原“熊本丸”号)原是日本熊本县立水产高等学校的教学练习船,295总吨,956千瓦(1300马力),助渔、助航及制冷设备先进,可用作流刺网及鱿鱼钓的作业。1985年,日方将之赠送给我校,后易名“浦苓”号(浦指上海市黄浦江,苓指熊本县苓北町),以表示两地两校的友谊。

1985年我校前往日本接浦苓号

熊本丸号赠送仪式

沪水院1号引领浦苓号回到上海港

沪水院号实习船前往日本迎接浦苓号时停靠日本港口

熊本丸号全貌

浦苓号见证了中日间的友谊

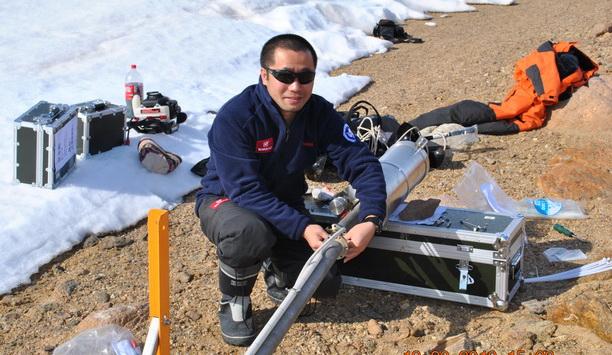

2005年、2008年、2010年我校先后派出李曰嵩、刘洪生副教授、霍元子博士随“雪龙号”开赴南极、北极,参与我国极地科考工作,开展了极光、大气、海冰、极地生物、海洋物理、海洋化学、遥感、生态地质等方面的科学调查工作,取得了第一手资料,推进了我校与国家海洋局极地研究中心的广泛合作,也为我国极地研究事业作出应有贡献。

李曰嵩参与我国第22次南极科考

李曰嵩将我校校旗第一次在南极大陆飘扬

刘洪生副教授手执校旗奔赴北极

上海海洋大学校旗第一次在北极飘扬

霍元子博士手持中国第27次南极科学考察队队旗

霍元子博士在中山站内拉湾进行冰雪厚度测定的安装

我校教授多次参加国际会议和国际谈判,为国家海洋权益维护做出了重大贡献。

张延喜副部长与塞拉里昂农业部部长会谈

周应祺教授九次作为中国科学家代表参加国际渔业谈判

陈新军参加中日水产会议

2005年随中国渔政船202赴北太与美国海岸警卫队进行公海联合执法

宋利明教授参加国际会议

我校教师参加03年印度洋金枪鱼委员会