杨纪明, 男,汉族,江苏无锡人,1931年12月生,1953年上海水产学院海洋渔业专业毕业,著名海洋生态学家,1979——1981英国访问学者。英语可读、听、说、写;俄、日语能笔译。任中国科学院海洋研究所脊椎动物研究室主任、研究员,博士生导师。中国老教授协会理事、学术委员、海洋分会常务副会长、美国纽约科学院院士等职。为我国水产和海洋开发战略决策作出了重大贡献,获中国科学院科技进步一等奖及其他奖20余次、政府特殊津贴。传略被英国剑桥国际名人传记中心出版的《当代男精英》一书收录。先后出访阿尔及利亚、英、美、法、日、韩、加、瑞士、西班牙、葡萄牙、香港和台湾等国家和地区。研究方向是海洋生态系统结构、功能和演替规律。事迹被收录在英国剑桥“当代男精英”等书中。

从复兴岛到军工路334号的大学生活

我是1948年初中毕业考进吴淞水产专科学校的。那时候学校在复兴岛,是一个比较偏僻的地方。刚考进去的时候,感觉学校太简陋了,造了几个小小的木板房,挤得要命,心里着实不是个滋味。

来到学校一段时间之后才发现,学校离闹市区离得比较远,虽然偏僻,却适合专心学习。当时上学时家里经济上很困难。上海的经济也动荡,物价上涨,日子很苦,我们吃的菜最少的时候,就只有一碗酱油黄豆作为咸菜,八个人一起吃。

新中国成立以后,党发放人民助学金,我当时家庭比较贫穷,拿到了人民助学金,这样就有了吃饭的钱了,我也能完成学业了,心里美滋滋的,说不出那高兴的滋味。

我们专业的学生要学会制作和使用网具,1950年春季,我和几位同学制作了一顶小拖网,使用舢板在内黄浦江进行试网。起网时囊网里面有两个肚子鼓气满身带刺的圆球形小鱼。当时,不知道它叫什么名字,现在知道了,原来是刺鲀科的眶短刺鲀,按记载这种鱼分布在东海、南海等海域里。它在黄浦江内被发现,就成了这种鱼分布的一个新纪录!到1950年夏季的时候,新招学生开始增多,继续待在复兴岛房子就不够用了。所以,学校就借用位于中山北路上海大夏大学(如今的华东师范大学)的房子授课。

1952年学校搬到上海军工路334号,更名为上海水产学院,那个时候学校就有一定的规模了,有自己完整的校舍,也有操场。全校的学生都集中在一个校园里。

在五年大学生活中有一件事令我最为难忘:我提出修正中国海洋渔区面积的计算方法。对于学校教材上计算渔区面积的方法,就觉得不对,应该乘以一个cos(纬度),没想到学了航海以后,在实践中得到的第一个有价值的应用,竟然是应用在对教材错误的勘证上,这对我是一次坚定的鼓励与认可,它对我一生的科学探索道路都有着非同寻常的意义。我在军工路学习到1953年。临近毕业时曾随航海实习船“水产号”从上海到青岛进行了一次航海实习。

致信中央人事部,尽显鲲鹏之志

毕业的时候时候刚解放,大家思想都很进步。我跟王增进被一起分配到天津市农业水利局,但是这个水利局需要水产学院的毕业生来搞养鱼工作,专业不对口。于是我们就写信给中央人事部,提出要求调整。后来了解到青岛要成立中国科学院海洋研究所。那里将要开展鲐鱼鱼场调查,他们需要学鱼捞的人。我们又写信给中国科学院。中国科学院了解情况之后,把我们调到青岛。到了青岛我们就搞鲐鱼鱼场调查,我们深感生物学基础太差。1955年朱元鼎院长来青岛时与我所领导商定,让我们补学生物学基础课再转入研究系列工作。这一举措激发了我极大的上进心,我便下决心拼搏一回,抓住院长带来的这次机遇。我在青岛的山东大学生物系补上了九门生物学的基础课程。我还在山东大学日文系学习了日文。接着我又学习俄文,那个时候科学技术一边倒,俄罗斯的《海洋生物》杂志很多,大家都重视俄文。我搞了大量的论文翻译,翻译的日、俄、英文论著一一发表。我的第一篇论文《太平洋西部渔业研究委员会第七次会议(莫斯科)论文集》,被张玺副所长带到莫斯科太平洋西部渔业研究委员会上宣读,得到了苏联渔业部副部长萨布连科夫的书面好评。当时所内的青年们都向我投射了羡慕的目光,这更加激励我前进的信心。后来“四清”运动完了以后,所里要选重点培养对象。我凭借自己的努力,顺利的被选为海洋研究所底下的海洋脊椎动物研究室的重点培养对象。

“勤朴忠实”报祖国

当时侯朝海校长一直跟我们讲,“勤朴忠实,一定要这个样子”,我们听了好多遍,把它牢牢的记在了心中。所以,校训“勤朴忠实”对我人生的影响非常大。对于,勤朴,这是中华民族的美德,我想这个大家基本上都能做到,也应该能够做到。忠实,当然要忠于社会主义,也要忠于自己的事业,更要忠实于自己的祖国。

1981年我回到了祖国的怀抱,在国内又开展一些工作。数十年来先后承担并完成了黄河口海岸带调查、渤海鱼类资源调查、海洋渔业资源开发潜力估计,远东沙瑙鱼渔场卫星遥感研究、沙丁鱼渔场卫星遥感、食物链能流研究等十余个重大项目及南黄海综合调查等国际合作项目,发表了著作,论文和译作近百篇。提出了有关海洋生态和渔业资源的多项理论性见解、战略性建议和方法论创新,开拓了我国海洋能量生态学研究新领域,建立了我国第一个海洋生物药用研究组,创造性地提出海洋生态系统理论将成为蓝色革命的主要指导思想。

1989年7月13日上午,杨纪明(前排中)代表中国在巴黎联合国海委会上发言,提出“加强海洋生态系统研究的建议”

1989年7月上旬,杨纪明与联合国海委会主席U.Lee晚宴留影

雾海惊魂碧波喜

回国后的第二年4月起,研究所开展为期一周年的每月一次的渤海渔业资源状况考察,当时海洋所虽有几艘调查船,但均不适用于此类考察。因此,我们租用了鲁掖渔4035号(头船)和4036号(二船)一对地拖网渔船作为调查船对该海域设站进行了试捕。6月中旬的一天,两船刚完成第3次考察自渤海返程途中,气象条件骤然恶化,浓雾茫茫,傍晚时分能的见度只有5米左右。我是该航次的领队,此时站在头船前部探望,感觉自己的身体像在虚无缥缈中荡漾。突然间,正前方约5-6米处出现一个大黑影。我立即回头高叫:“黑影!黑影!”船长听见了我的叫喊,可能也看到了黑影,便急速连续转动驾驶盘,船首即刻向右偏移。刹那间舵链突然崩断,船体无法控制前进方向,航船是没有刹车的,正趁着余速在海面上慢慢淌水。全船十几双眼睛带着恐怖的神情,凝视着黑影的移动。我目睹着狰狞的岩石渐渐从左方偏离,仿佛与死神擦肩而过。不到一分钟,前面又回复了白雾茫茫的景象,大家长舒一口气。原来这个黑影正是崆峒岛的礁石,失控的“头船”由“二船拖回烟台港”。晚上,接受船长的提议,在海洋所烟台工作站备酒设宴,为出海人员压惊。翌晨,两船一起进坞维修。

7月9号第四次考察又从烟台港出航了,我仍任领队。晴空万里,碧波千倾,到达龙口第一査站位时,细雨蒙蒙,仍正常进行下网试捕。因船体刚经维修出场,不知拖网速度是否正常。我再次用抛木块法加以测定,三次检测结果都是1.4节,比正常的2.6节明显慢不少,不符合试捕要求当我正为此发愁,考虑造成慢速的原因时,规定拖网的一个小时的时间到了。此时微雨转晴,金色的霞光照耀着舵楼,两船照常收网,此次收网由“二”船承担,约十分钟后副领队用对讲机报来特大喜讯:“这次试捕抓到了上万斤红加吉鱼(即真鲷),都在甲板上活蹦乱跳呢!” 对讲机里传来“二船”的大副声音,我顿时醒悟了拖网速度减慢的原因,心里却格外高兴。次日经测定,此网共捕获红加吉鱼8400多斤,还有其他一些珍贵鱼类。

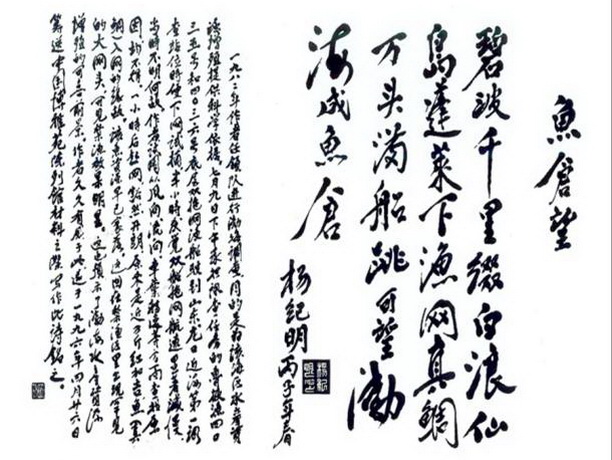

为纪念在渤海渔业资源考察中,捕获近万斤红加吉鱼写诗纪念

母校九十五周年校庆杨纪明先生的贺词

追忆往昔,寄语将来

发现问题的能力要靠知识的积累。我以前年轻的时候,喜欢拼搏。哪里有学术报告,我去听,听了以后就有提高。哪里有展览会,就去看,看了以后就有提高。我就是这样慢慢地积累起来的。对于你们在校学生“知识面要广,专业学的要深”。机遇,智慧,勤奋,一般人是由这三种因素决定的。我觉得在我的一生当中,机遇还是排在前面。勤奋也非常重要,你没有勤奋来支撑你前面的机遇跟智慧,最后还要落空。通过我走的这条路,我觉得要成功,第一个是要洞察机遇,机遇要全面了解以后再分析,这个也就是要认识时代了解需求。我自己一生当中就是两大机遇,第一个就是调到中国科学院海洋研究所,这是一大机遇。第二个机遇就是,中国粉碎四人帮以后我参加了全国自然科学规划会议,得知中国要选择一批留学生到外国去留学,于是我就努力拼搏,学习外国的知识,为自己充电,之后得到了到国外留学的机会。所以人贵有志,有志方成,无志无成。

最近,又在搞推动青岛海洋文化资料汇编以及青岛海洋文化专注的编写。参与推动以后,让他们年轻的人收集资料,参与编写。接下来,还准备推动海洋海水养殖滨海应急养殖中心的这方面的一个中心的节点,现在正在酝酿中。

最后,我送给每一位在校的海大学子一句话,“珍重学生时代,绸缪辉煌未来”。要珍惜也要重视你们的在校大学时光,青春岁月。绸缪也就是洞察机遇,规划好人生的目标。时间不多,过去了就没有了,所以请所有海大学子一定要牢记心中!